9月13日

中央广播电视台CCTV10科教频道

播出了《地理·中国》栏目之

《自然胜景·神奇的馈赠》

节目组走进烟台

走进烟台黄渤海新区

探究烟台海肠“组团”而来的原因

揭秘海肠背后的人文特色、自然风貌

黄渤海新区是

国家非物质文化遗产渔灯文化之乡

每到岁末年初

渔民们都会进行一项流传了数百年的风俗

制作渔灯

不同的渔灯造型代表着不同的寓意

制作好的渔灯

点燃后放在家门口石墩上

祈求家人出海平安归来鱼虾满舱

渔灯节

渔灯节是黄渤海新区传统民俗节日,从传统的元宵节中分化而来,距今已有500多年的历史。现为国家级非物质文化遗产。

每年正月十三或十四午后,沿海渔民以一家一户为单位,自发地从各自家里抬着祭品,打着彩旗,一路放着鞭炮,先到龙王庙或海神娘娘庙送灯,祭神,祈求鱼虾满舱,平安发财;再到渔船上祭船、祭海;最后,到海边放灯,祈求海神娘娘用灯指引渔船平安返航。

除了传统的祭祀活动,在庙前搭台唱戏及锣鼓、秧歌、舞龙等亦是渔民民俗文化的重要组成部分。鲜明的渔家特色,丰富的文化内涵,吸引着来自世界各地的游客驻足。

在黄渤海新区

市民也倾向于在沙滩赶海

捡拾海货

节目中提到的夹河大桥

正是赶海的好去处

小科普

海肠学名单环刺螠,属于螠虫动物门、螠纲、无管螠目、刺螠科、刺螠属。在胶东地区,人们更习惯它的通俗称呼。

它是一种长圆筒形的环节动物,浑身无毛刺,浅黄色,是中国北方沿海泥沙岸潮间带下区及潮下带浅水区底栖生物的常见种。

大风过后

水下隐居的海肠被风浪搅动带起

密密麻麻铺满沙滩

周边居民连夜结伴赶海

收获颇丰

居民们不由惊叹

“这片海湾居然如此富饶。”

海肠多生活在

上层黄沙、下层黑泥沙的滩涂

对生活环境要求较高

然而,这种生活环境

在北方沿海绝非烟台一处

那么,为何海肠偏偏集中

出现在黄渤海新区夹河口周边呢?

海肠事件的发生是多种因素结合的结果:

增殖放流、生态环境改善促使海肠丰产:

控源、清海、净滩、覆绿

黄渤海新区海洋生态环境大为改观

近岸海域水质优良率持续保持在100%

通过增殖放流补充和恢复海洋生物资源

海洋生物资源“大养护”格局

成为山东省唯一入选

国务院自贸区部际联席会议

“最佳实践案例”

于大为/摄

数据显示,黄渤海新区近年

生物多样性修复增加15%以上

高营养层级生物资源量增加了30%以上

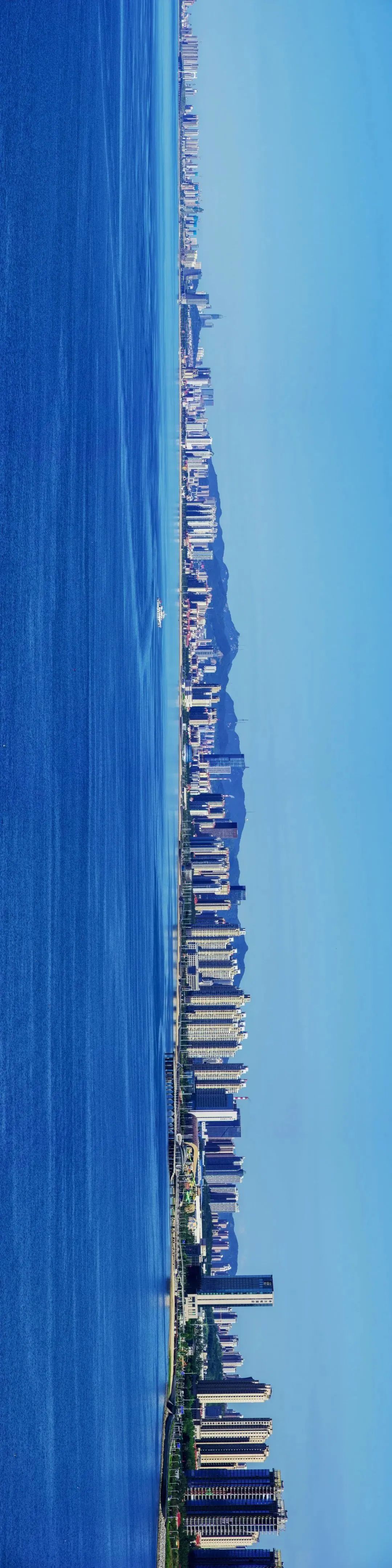

广袤大海、金色沙滩魅力无穷

海洋生态改善,岸上更有看头

黄渤海新区借势打造

精致海湾、度假之都

蔚蓝海岸正焕发出新的发展活力

宋佳潞/摄

烟台八角湾畔

海天交汇之间

飞鸟蹁跹,鱼群游弋,游人嬉戏

好一幅“水清、岸绿、滩净、

湾美、物丰、人和”的美丽景象